【報告】特別講義「現代における文書伝道の実際」

2025.04.30

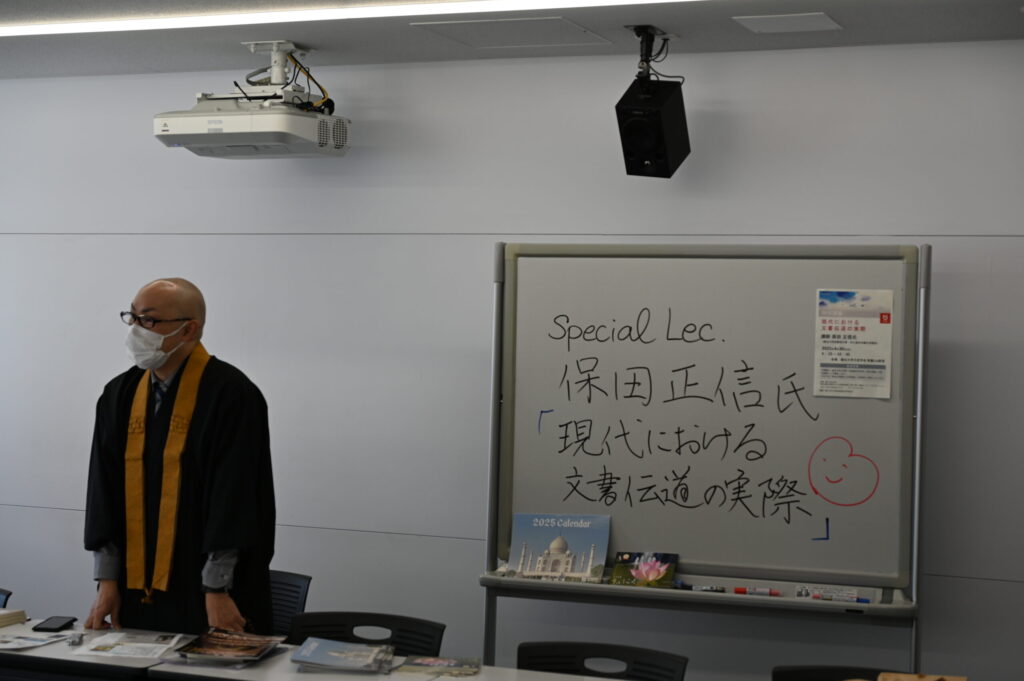

4月30日(水)9:15より本学大宮学舎東黌210教室において、保田正信氏(本学宗教部主事)を招聘し、特別講義「現代における文書伝道の実際」が開催された。

鍋島直樹本学教授による趣旨説明ののち、保田氏による講義が行われた。保田氏は本学実践真宗学研究科1期生にもあたり、修了後は布教使に奉職しつつ、学習塾経営やイラストレーター、念仏道場の護持等を経て現職に至る。また保田氏は現在、浄土真宗本願寺派一念寺の住職でもある。

龍谷大学宗教部では、多種多様な文書を発行し伝道の資助としている。その中『りゅうこくブックス』は保田氏が編集を担当しており、龍谷大学で行われる法話などの宗教行事や有識者の講義録が掲載されているアカデミックな内容となっている。『宗教部報りゅうこく』は反対に学生向けの内容となっており、先生の紹介や伝道部の法話が掲載されている。他にも学校行事とともに宗教行事が併記されているカレンダー、龍谷大学の建学の精神や仏教の思想基盤がまとめられた『龍大はじめの一歩』、教職員向けの新聞『建々学々』なども刊行している。また冊子だけでなく掲示板での伝道(掲示伝道)も宗教部の役目である。

このように宗教部ではさまざまな読者層を想定した「文書伝道」を展開しているのである。

さて、「伝道」というタームの解釈は宗派によってれぞれ異なる。その中で保田氏は浄土真宗における伝道布教とは何かということを把握し、そして伝道のモチベーションをいかに保つかが大切だという。そのモチベーションとは、「自分のよろこびの中にあるのではないか」と保田氏は考える。

浄土真宗の伝道を語る際に「自信教人信」「大悲伝普化」(大悲を伝える)という善導大師の言葉(往生礼讃)がよく用いられる。浄土真宗の開祖である親鸞聖人はこの言葉を自身の著書に引用する際に、「大悲弘普化」(大悲がひろまる)と書かれた諸本を用いている。保田氏はこの文について、「おそらく親鸞は仏法自身にひろまっていく力がそなわっていると見ていたのではないか」と解釈する。すなわち私自身が仏法に向き合い、仏法を喜ぶということが何よりも「伝わる」ということにつながってくる。

さて、文書伝道のメリットは何だろうか。それを考えるためにまず他の伝道方法のデメリットを知る必要があろう。仏教が伝統的に用いてきた口承伝道(口伝)では記憶や距離・時間の制約があり、聞き間違いなどによる内容の不確かさも否定できない。法座伝道(説教)も極端な時間の制約があり、再現性にも乏しい。近年増加するWEB(インターネット、SNS)伝道ではどうだろうか。インターネットは自分が調べた情報しか基本的には目に入らず、またその検索内容についても情報過多による迷いが発生しかねない。SNSでは自分と同意見の情報のみが表示されていくエコーチェンバーや、AIのアルゴリズムによって自分の価値観に孤立しがちになるフィルターバブルといった問題点もある。すなわちSNSは、自身の反対意見を持つ人々や、一般的見識から無意識のうちに隔離さかねない。

これらのデメリットに対して文書伝道にはメリットがある。記憶・時間・距離に制約がなく、不確かな内容が伝わりにくく、再現性もある。対象者の選択によらず、情報過多にもならない。また、QRコードを掲載することで他のメディアに接続することも可能である。ただし文書伝道にもデメリットはある。文書は発行にコストが発生するし、製作に手間もかかる。対象が求めるものに合わせて速やかにコンテンツを提供することも難しく、文書として残ってしまうために他者からの批判材料にされやすいという危険性もある。これらは今後の課題ともいえるだろう。

最後に文書伝道を成功させるコツとして、文字のバリアフリー化(誰でも読めるフォント、大きさ、複数言語でも対応)、目につく場所に設置すること(山門に寺報を置くなど)、ひそませること(年忌参りなどに持参する)などが有用である。ただし、伝道方法は常にアップグレードされていくために常に動きつづけなければならないし、へこたれないことが大切だと最後に保田氏は述べ、講演は締め括られた。

講義のあと、受講者との意見交換が行われた。その中では、

・「自信教人信」、この教えに出会えた喜びが伝わるということに非常に共感する。

・法話が伝道の主体と思っていたが、文書伝道の可能性を聞けて視野が広がった。

・伝道の最前線は常に誤解を招くということは自身におきかえて学ばなければならないと感じた。

といった意見が寄せられた。