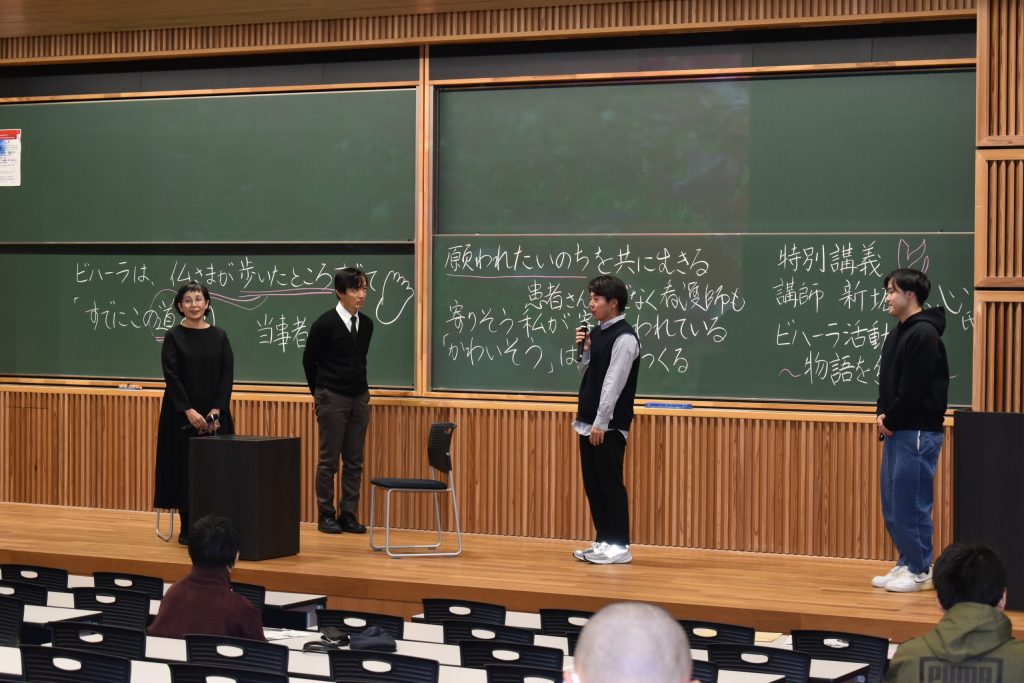

【報告】特別講演「ビハーラ活動〜物語を紡ぐ〜」

2024.12.17

2024年12月11日11:00より本学大宮学舎東黌101教室において、特別講演「ビハーラ活動〜物語を紡ぐ〜」が開催された。講師の新堀氏はあそかビハーラ病院に看護師として従事されている。

■「他者」と「生老病死」

病気には「治る病気」と「治らない病気」がある。「治らない病気」になっても生きていかないといけない。その苦しみに寄り添うには医療以外にも必要なものがあると新堀氏は考えるようになり、やがてあそかビハーラ病院と、その理念に出会った。現在、新堀氏は僧籍を取得し、大阪の寺院の住職もつとめている。

ビハーラには「我から我らへ」という言葉が重要であるという。仏教が大乗仏教へと展開したように、「他者」の存在を等閑視できない、他者を他者として「放って置けない」のである。また、仏教の思想基盤の一つである「生老病死」も大切にしなければならない。ビハーラでは「生老病死」すべてに向き合っていかなければならない。

■ビハーラ病院の診療理念

あそかビハーラ病院の診療理念は、「願われたいのちをともに生きるひとときに仏のお慈悲に照らされたぬくもりとおかげさまの心で安らぎの医療を実践します」である。一度、内容が難解だということから理念が変更された時期もあったが、経営権が譲渡される際にもとの理念へと戻した。難解かもしれないが、それほど大切な理念であると新堀氏はいう。

この理念は、誰のことも「健康にする」とは明記されていない。私たちが他者を元気づけるのではない、患者もその家族も職員もすべてが仏の慈悲に照らされている。その理念に新堀氏は胸を打たれ、あそかビハーラ病院の門戸を叩いたという。

新堀氏が看護の際で大切にしていることは、私たちは「生老病死」の当事者ということであるという。

人間は「生老病死」を受け入れがたい。老いたくないし、病にかかりたくないし、死ぬことは怖い。しかしそれは、「生きる」ということに目を逸らしているのではないか。私たちは生きれば生きるほどに老いていくし、病を経験していくし、死にも近づいている。それは終末医療を受けた患者さんではなく、私もいずれそうなる存在であることを「生老病死」という言葉から気付かされるという。それでも、当事者の苦しみに寄り添うことは難しい。「寄り添おう」とは思うが、当事者の苦しみに本当に寄り添えているか、ケアをするものには分からないと新堀氏は語る。しかし、いのちを生きている「生老病死」の当事者として、苦しみに寄り添っていく姿勢を忘れてはならない。

■かわいそうな人は誰がつくるのか

終末医療の外来患者、子どもにご飯を作りたいという思いからケアを続ける母親。一年間の闘病の末、母親は亡くなり、子どもは施設にいれられることとなる。新堀氏も当初は子どもたちに同情し、「かわいそう」と思った。しかし母親は「私が育てた子どもだから大丈夫」と強く語ったという。その時、新堀氏は「かわいそう」というのは私たちの心が作り出したものにすぎない、自分の価値観でものごとを見ていたことに気付かされたという。

■仏の慈悲は平等である

仏さまの視線には一切平等で善悪なしであると教えてもらったという。終末医療の現場では、突然に患者の呼吸が停止する場面も少なくない。すると後悔の念が生まれる。家族に看取ってもらえたらよかった、一人で死なせてしまったとどうしても思ってしまう。しかし仏典には臨終に善悪はないと説かれている。すなわち「私」が臨終に良し悪しを決めていたことを、僧侶との関わりから気づいたという。仏教の教えが医療の現場でも広がっているのである。

「ビハーラ活動はなかなか広がらない」といわれることがあるが、広がらないから不要なのではない。すでにビハーラはあって、それに気づいていくことが重要なんだと新堀氏はいう。「苦悩の中にいる人をひとりぼっちにしない」と仏さまが誓われているのだから、すでに道はひかれている。その道に気づいていくことがビハーラ活動ではないのだろうか。

辛いとき苦しいときには「仏さまが願ってくれている」ということを忘れないでほしいという言葉で講演は締めくくられた。

■振り返り

講演後、鍋島氏により振り返りと自由討論が行われた。

鍋島氏は講演の概要を振り返りつつ、それらを総括するかたちで我われが歩んできた道、歩んでいく道すべてがビハーラであるのだと述べられた。

また、参加者であるビハーラ病院での研修経験もある実践真宗学研究科の学生から、

・「死への当事者感覚を持つ」ということ、「あなたは先に死ぬ、私は後に死ぬ」ではなく「先に浄土に生まれる、後から浄土にうまれる」という感覚が大切なのだと改めて実感した。

・講演を聞いて心のどこかで、「病を抱えている患者さん」「抱えていない私」という線引きしている、ビハーラ僧は何もできないのかと感じていた。しかし「どちらも生かされているいのち」ということをこれからも考えて行きたい。

とのコメントが寄せられた。

最後に鍋島氏より、寺院活動とビハーラの連関についての質問があり、新堀氏はお釈迦さまが歩いた道がビハーラであるという理念のもと、一人でもお寺を残そうと思う人がいるなら頑張ろうと思っている。世襲を離れて、このような理念を共有できる人によって寺院が維持されていけば幸甚と語られた。

講演後、受講者の学生たちからは、下記の通りコメントが寄せられた。

受講生コメント(PDF)